【一九四二年春】“老谭常胜策略,先别走!”毛主席隔着半掩的门喊。谭政回身,才坐下,主席又问:“你算过‘毛泽东’几个笔画?”

谭政在手心比划,得数二十八。毛主席满意地点头,说:“巧得很,你的‘谭政’也是二十八画。”两人相视而笑,那份默契,比战地电台还通畅。

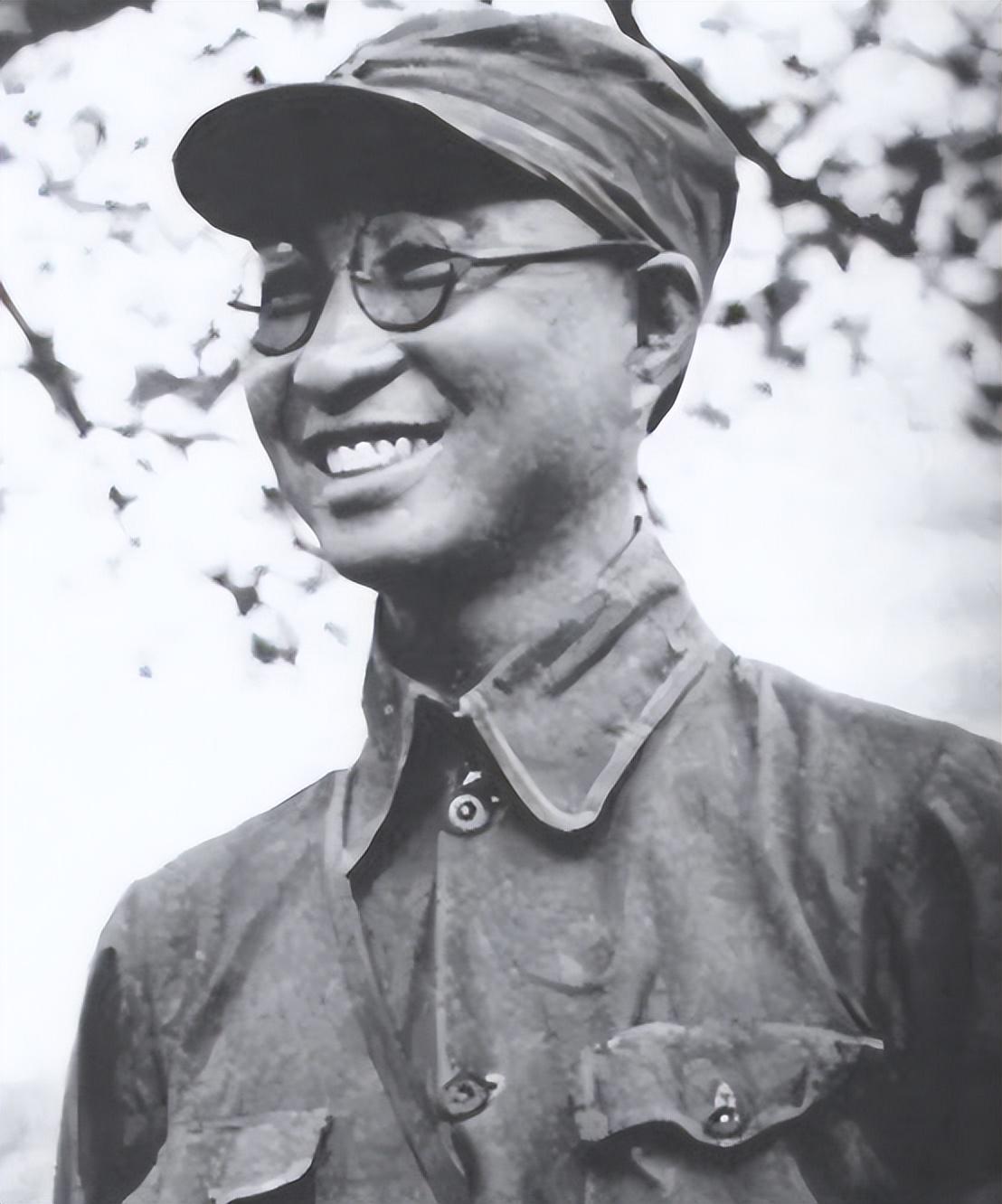

时间拨回十五年前,湘赣边界的秋风正紧。二十一岁的谭世铭——那时他还没改名——跟着工农革命军第一师第一团翻山越岭,第一次听到“井冈山”三个字,心里既好奇又发怵。

谭政其实是读书人,湘乡东山学堂出身,拿惯了毛笔。赶上大革命高潮,岳父陈绍纯一句“去找润之先生”,把他推向枪林弹雨。他半信半疑,却也来了劲:书里写不出的大道理,也许真要靠步枪去讲。

井冈山古城遭围那夜,子弹雨点般砸下,他硬是从小巷钻出去找毛主席。山道尽头篝火闪烁常胜策略,见到他,喊了声“湘乡老谭!”毛主席听见家乡腔,笑得爽朗:“又来个喝湘江水的兄弟。”火光映着三人疲惫的脸,却把信心照得发亮。

上山之后,谭政主动担当团部书记。白天演练,夜里抄写命令,墨迹常被松脂油灯熏得发黄。一次晚饭后闲谈,他提起自己是东山学堂十六班,毛主席乐了:“那我算你师兄。”一句玩笑,把上下级的距离拉短了半截。

不久,前委缺人手,主席一句“字写得周正,就来帮我吧”,谭政从此成了毛主席身边的“第一支笔”。顶门板作案桌,借稻草垫铺盖,他们白天动员分田,夜里讨论《井冈山的斗争》。山风透窗,灯影摇晃,那些草稿后来化作红军行动指南。

转战赣南、闽西,再到长征路上,谭政调离主席身边,各自肩负更重的担子。可每到紧迫关头,他总能想起井冈夜话:同饮湘江水,就得同扛这杆旗。

抗战爆发后,谭政任总政副主任,常驻前线督战。枪炮声中,他仍保持抄笔记的习惯,日后总结政治工作经验常胜策略,许多第一手材料就来自这时期。不得不说,一个写字快的将领,往往也能跑得快——从华北到陕甘,他几乎没掉过队。

再回到延安,已是炮火初歇。主席谈战略布置,讲到兴头处突然提笔画了个“共”字:“甘八同心,才叫共。”谭政会意:二十八画,不过是缘分的暗号,更是革命者的契约。

三年解放战争,谭政转战东北,再挥师入关。他不爱发号施令时拍桌,却擅长在夜里给团政委递张便笺,上面寥寥数句,就能让第二天的政治动员有的放矢。有人说他是“笔杆里的火药”,倒也形象。

一九四九年后,他调中南,管干部、抓教育,行事依旧低调。授衔那年,上级要给他写事迹材料,他只说一句:“写功劳不如写教训,让后来人别再踩坑。”军中流传,此乃大将胸怀。

岁月无情,老兵却闲不住。一九七五年,他写信给叶帅:“身体还行,给我份差事吧。”邓小平批示“军委顾问”,毛主席看完圈了大字同意。第二天,谭政穿回军装,镜子里那抹军绿色,让他笑得像初到井冈的年轻人。

一九八八年深秋,将军离世。熟悉他的人回忆,他最后一次握笔,仍在修改一份《政治工作条例》草稿。纸上墨迹未干,笔却再也没能落下第二行。

山河已无战火,书写仍在继续。谭政把枪杆与笔杆合二为一的路子,留给后来无数政工干部。这条路不显眼,却走得长远。

宝利配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。